近年来,世界学前教育界对学前教育质量关注日益高涨,通过质量监测与评价推进学前教育发展,正受到很多国家普遍关注。与此同时,随着我国学前教育事业快速发展,学前教育质量评价与提升正成为亟待关注的问题。确立什么样的质量观,如何评价和提升我国学前教育质量发展,正成为今后一个时期迫切的时代诉求。

为了进一步了解与研究学前教育质量评价在理论和实践领域的探索与发现、问题与挑战,推动我国学前教育发展,2018 年12 月13日–14日,由华东师范大学教育学部主办,学前教育学系承办,中国基础教育质量监测协同创新中心华东师大分中心协办的“学前教育质量评价理论与工具”学术论坛,在华东师范大学中北校区科学会堂,隆重召开。 华东师范大学教育学部主任袁振国教授、上海市教育委员会托幼工作处颜慧芬处长,分别到会致辞。来自海内外的学前教育专家、学者和一线工作者等300多人参加了本次论坛。

开幕式

开幕式由华东师范大学教育学部副主任、中国基础教育质量监测协同创新中心华东师大分中心常务副主任黄瑾教授主持,向远道而来、莅临本次会议的各位领导、专家和教育界同仁表示热烈的欢迎和感谢!

接着,华东师范大学教育学部主任袁振国教授发表致辞,表达了学前教育对儿童发展的重要性,在当前我国学前教育快速发展背景下,研究质量评价的迫切性。作为华东师范大学教育学部2018年最后一个重要的学术研讨会,他希望通过本次论坛,能把学前教育质量评价问题的研讨推向更加深入,以促使我国学前教育质量往更先进、更稳健的方向上提升。

华东师范大学教育学部主任袁振国教授

然后,上海市教育委员会托幼工作处颜慧芬处长代表上海市教委对论坛的召开表示祝贺。她介绍了托幼工作处成立的背景,以及近些年来上海市通过对幼儿园分级分类评价推进办园质量提升的经验,在建立质量评估体系和标准框架等方面的努力。希望通过本次论坛能够了解学前教育质量评价最新研究成果,交流上海经验,进一步助推上海市学前教育质量提升。

上海市教育委员会托幼工作处颜慧芬处长

主旨报告

开幕式之后是主旨报告,上午两场主旨报告继续由黄瑾教授主持,下午两场主旨报告由华东师范大学学前教育学系周兢教授主持。

华东师范大学教育学部副主任、中国基础教育质量监测协同创新中心华东师大分中心常务副主任黄瑾教授

华东师范大学学前教育学系周兢教授

主旨报告一:

主旨报告一,是由纽约大学Hirokazu Yoshikawa带来的“不同国家早期儿童发展项目的研究与启示:质量提升和监测数据在早期教育中的价值”。由华东师范大学学前教育学系张莉博士担任翻译。报告中首先介绍了联合国可持续发展目标中关于学前教育的指标和各国学前教育发展的现状,探讨了世界范围内学前教育质量标准制定、实施、监测的挑战。他以智利和哥伦比亚为例,引入了最新国际研究中儿童早期学习质量与效果测量的工具研制,其中包括将质量提升的小规模研究逐步发展为基于质量监测数据的国家行动,并将本土经验和文化纳入到自有模式的建构中,多方联合开展持续合作。

Hirokazu Yoshikawa教授、张莉博士

主旨报告二:

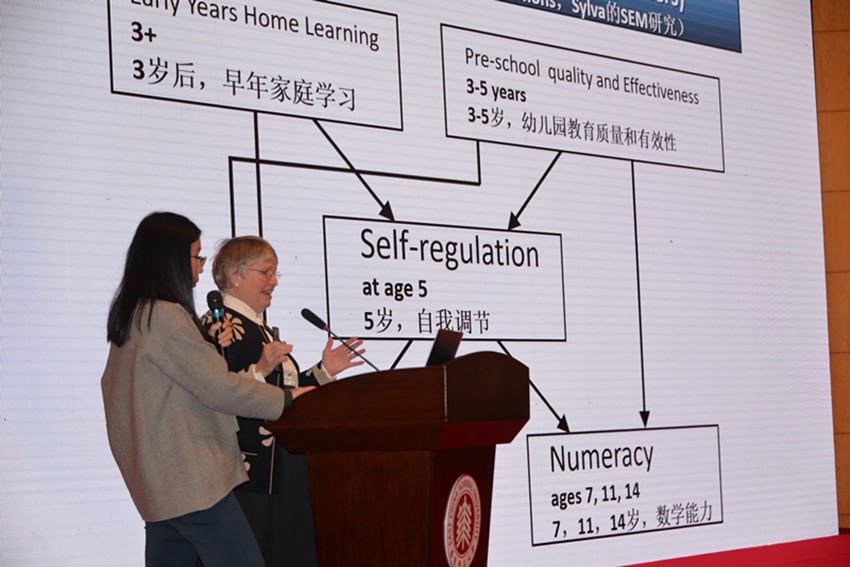

主旨报告二,是由牛津大学Kathy Sylva教授带来的“早期幼儿教育质量:21世纪儿童学习的关键问题”。由华东师范大学学前教育学系青年紫江学者任丽欣博士担任翻译。Sylva教授介绍了欧洲学前教育国家课程框架与实施的异同。21世纪各国在重视儿童的学业能力的同时,也特别强调了认知和社会过程、积极的自我概念和社会参与关系和学习品质(如执行功能、批判性思维、创造力、坚持性等)。她以一项英国儿童发展长期追踪项目为契机,介绍了学前教育质量评估研究中的重要工具,强调了学前教育质量提升对儿童发展的积极预测作用,并提出了使用多种测量工具的必要性和趋势。

Kathy Sylva教授、任丽欣博士

主旨报告三:

主旨报告三,是由密歇根大学教育学院助理教授Christina Weiland博士带来的“课程教学质量的提升:学前教育质量变革的关键问题”。华东师范大学学前教育学系任丽欣博士担任翻译。报告中首先通过研究数据证实了入园机会和质量差距会最终造成儿童的发展差距,但高质量的学前教育可以弥补这些差距。而课程和教师专业发展在提升学前教育质量的过程中则十分关键。通过对波士顿公立学前教育系统在课程改革和教师专业发展上做出的努力,再次强调了课程和教师专业发展的重要性。

Christina Weiland博士、任丽欣博士

主旨报告四:

主旨报告四,是由香港大学教育学院教授Nirmala Rao教授带来的“政策与质量:来自中国多元化教育情境下幼儿园质量研究的启示”,华东师范大学学前教育学系张莉博士担任翻译。报告首先对学前教育的质量做了概念辨析,提出了多元动态的质量观、评价指标与监测体系。接着通过实证研究显示,香港学前教育政策的变化促进了学前教育质量的提升,质量评估对政府决策起到了正向影响。继而介绍了对上海和贵州幼儿发展评价的结果,证实了学前教育政策对幼儿园教育质量、儿童发展的促进作用。报告认为,学前教育质量评价与提升,需要在借鉴西方经验的同时我们注重自己的传统文化,把传统文化融入进去,确保文化适宜性。

Nirmala Rao教授,张莉博士

分论坛

14号上午,会议以分论坛的形式展开。

分论坛一: “学前教育质量观”

分论坛一由华东师范大学学前教育学系周念丽教授主持。(1)南京师范大学虞永平教授以“学前教育质量的政策指向”为题,指出学前教育质量的改善是与反思和变革紧密相联的过程。学前教育质量政策的核心指向是质量的改善,要具体落实在更新教育质量观、增加质量投入、优化质量管理、改进保教过程、加强质量评估和检测等方面。(2)北京师范大学潘月娟副教授则围绕“外部教育质量评价与幼儿园课程改革理念的制度化”, 建议幼儿园教育质量评价标准应更加清晰具体地描述符合幼儿园课程改革理念的教育实践行为,并引导幼儿园和教师将迎评准备的重点转向班级日常保教实践的改进。(3)沈阳师范大学秦旭芳教授分享了优秀幼儿教师评价工具的研制过程;(4)南京师范大学原晋霞副教授,则从课程的角度,报告了优质幼儿园课程质量标准建构的思路及框架;(5)首都师范大学刘昊副教授,以北京市25所幼儿园的1179篇“查班”记录为基础,呈现了我国幼儿园园长的教育质量观;(6)香港大学刘姬莉博士,香港的学前教育质量教育的特点、历史演变以及最新进展。

分论坛二: “学前教育质量评价标准”

分论坛二由华东师范大学学前教育学系左志宏副教授主持。(1)广西师范大学侯莉敏教授,分享了以所编制的《幼儿园评估标准与评估工作调查》问卷为工具,对我国幼儿园质量评估标准的总体发展趋势、价值取向及评估工作的实际成效的研究结果。(2)东北师范大学吴琼副教授,介绍了CLASS工具在我国学前教育质量评价中的应用过程,并对其文化适宜性做了探讨。(3)中央民族大学曹鑫莉博士,则从农村民办幼儿园教育质量评价切入,分享了农村民办幼儿园教育质量评价体系的建构框架。(4)南京师范大学刘颖博士,从幼儿园管理质量评价的角度切入,对国内外相关研究与实践做了回顾和展望;(5)香港耀中幼教学院、楚珩教育研究所陈丽生博士、时萍老师,介绍了ECERS-R、持续共享思维与情绪情感健量表“SSTEW”和适用于2-6岁儿童保教机构的运动环境评量表“MOVERS”,在香港相关幼儿园教育实践中的运用;(6)西南大学冯廷勇教授,介绍了四川省学前教育质量检测工具的研发与试点监测过程。

分论坛三:学前教育质量追踪研究

分论坛三由华东师范大学学前教育学系紫江青年学者任丽欣博士主持。(1)浙江师范大学杭州幼儿师范学院副院长李克建教授,介绍了针对重庆忠县接受联合国儿童基金会爱生幼儿园干预项目的80个幼儿园班级的干预效果评估研究;(2)首都师范大学余珍有教授及其研究生赵京对“家庭、幼儿园教育质量对幼儿语言发展的影响”的相关研究进行了综述;(3)台湾政治大学博士研究生陈南希,结合“问题导向式学习(PBL),提出基于PBL的幼儿园教师培训模式的设想;(4)重庆师范大学魏勇刚教授,以北京乐平公益基金会在青海实施的“千千树”农村幼儿教师培训项目为例,向我们讲述了如何评估教师培训质量的效果;(5)华东师范大学学前教育学系的李琳博士,报告基于增值评估模型的幼儿园教育有效性研究的前期研究成果。

分论坛四:质量检测视角下的儿童与教师发展评价

分论坛四由华东师范大学学前教育学系李召存副教授主持,主要是中国基础教育质量监测协同创新中心华东师大分中心研究团队的交流报告。(1)华东师范大学学前教育学系周兢教授,以学前儿童语言学习与发展核心经验为基本立足点,介绍了语言质量评价的指标框架、评价工具以及初步的测查结果;(2)华东师范大学学前教育学系周欣教授,则从学前儿童数学监测指标体系和评估工具的建构与研发出发,探讨了体系起草的理论、政策依据、建构与研发过程等;(3)华东师范大学学前教育学系黄瑾教授,报告了教师培训过程中,对培训效能评估的相关研究;(4)华东师范大学学前教育学系郭力平教授,展示了物联网技术支持下的学前儿童学习能力评价工具研究与应用;(5)华东师范大学学前教育学系姜勇教授,则报告了幼儿园教师关爱行为的测评与思考。

分论坛五:中美幼儿园园长论质量

分论坛五由华东师范大学学前教育学系主任张明红副教授主持,围绕着“我们眼中的幼儿园教育关键质量”和“质量管理,幼儿园园长走在不懈努力的路上”两个主题展开:

(1)在第一个主题下,上海市教育委员会教学研究室幼特教部主任徐则民老师,介绍了上海市在构建覆盖各级各类幼儿园的办园质量评估体系所关注的三大举措;芷江中路幼儿园郑惠萍园长,阐述了低结构课程建设为抓手的“课程质量”;乌鲁木齐南路幼儿园龚敏园长,分享了基于儿童的视角幼儿园质量观;美国芝加哥地区芭芭拉维克早期儿童家庭中心、村校校长艾米·奥康纳,对上海的经验给予了积极回应,并再次强调了早期教育质量最重要的关键是幼儿园教师;美国托马斯儿童中心课程总监彼德·布朗(Peter Brown)阐述了质量评价不是一个僵化而是一个相互持续和相互理解的过程。芝加哥西杜佩奇分中心主管马塞拉·斯威尼(Marcela G. Sweeney),表达了对中国教师教研学习小组的赞赏,强调了教师共同学习机制对提升教育质量的重要价值。

(2)在第二个主题下,安庆幼儿园温剑青园长,分享了安庆幼儿园儿童参与评价的实践经验;冰厂田幼儿园姚健园长在分享了教师共同参与教研活动,提升保教质量的实践探索;荷花池幼儿园宋青园长则从师幼视界融合的角度,报告了她们在提升幼儿园教育质量的思考与实践;芝加哥大学实验学校的萨拉·阿贝拉(Sarah Abella),特别赞赏中国幼儿园中以孩子作为评价主体的做法,并展示了她们的实践做法;明亮地平线西北大学布·菲利普斯(Deb Philips),分享了教师如何观察和理解以及解读幼儿;库克学校幼教部主管珍·罗宾斯(Jean Robbins),也表达了对中国教师的集体教研方式的认同,并表达了“教师不是直接教知识而是为儿童提供支持”的观点。

本次论坛规格质量高,内容丰富,既有关于学前教育质量评价的国际前沿性实证研究,也有关于质量观的基础性理论思考;既有来自实践的反思,也有跨文化的对话碰撞。相信此次论坛的召开,将有助于推进我国学前教育质量评价研究和实践的进一步深入。